Opinión.- Nací un par de meses después de que aquellos históricos Acuerdos se firmaran en Chapultepec, México. La paz y yo tenemos la misma edad, pero parece que a ella le ha ido peor: casi desde que nació se convirtió en poco menos que un mal necesario para toda la sociedad, una especie de madre borracha que prefiere salir a joder por las noches antes que cuidar a sus hijos no planeados.

En 1992 los Acuerdos de Paz fueron un triunfo: la guerrilla y el Estado, que se asesinaron entre ellos y al pueblo por más de 12 años, por fin se ponían de acuerdo, guardaban las armas y se abrazaban con lágrimas en los ojos. El país celebró por lo alto y el mundo vio con buenos ojos el fin de una guerra que dejó, según los datos más conservadores, 75,000 muertos y 12,000 desaparecidos. Había razones de sobra para celebrar.

Yo todavía estaba en los primeros años de la educación básica cuando comencé a escuchar las historias que parecían sacadas de un cuento de terror: la gente huyendo con banderas blancas improvisadas bajo las balas, las casas destruidas, las ofensivas hasta el tope, la guerrilla saqueando los supermercados, el Ejército desconfiando de todos, los amigos muertos, los amigos organizados, la tía Alba que quedó ciega y luego fue asesinada, los muertos en la calle, los muertos en los diarios, los desparecidos sin nombre, la desesperanza absoluta, la alegría de la paz, los nombres, los coroneles, los llantos, los hijos, los padres y las madres…

Pero los Acuerdos fueron un placebo. Una especie de medicina inocua que no buscaba sanar las causas, sino los síntomas y el resultado era bastante previsible: la enfermedad atacaría de nuevo. Con nuevos síntomas, con nuevos bríos, con mejores defensas y sin ninguna resistencia que fuese digna.

Y mientras yo crecía junto a una generación que parecía estar en una especie de limbo, crecían en las calles otros jóvenes que no tuvieron las oportunidades que yo tuve. Que no tuvieron unos papás como los míos, que les procuraran los cuidados elementales y una educación que se parezca a algo digno. Sin embargo, ellos —el lumpen— descubrieron que la organización los hacía fuertes.

Porque mientras la gente —en 1992— se emborrachaba de esperanza y de futuros brillantes e idílicos, en las calles se preparaba una nueva guerra. Una guerra social. Cruel y sanguinaria, pero con componentes más profundos. Una locura que comenzó como una moda y que ahora es capaz de mirar al mismísimo Gobierno a los ojos y exigirle que se sienten a platicar.

Y no, esto no es una apología al crimen, es tan solo un punto destacable de esos miles de niños y jóvenes que asesinan y extorsionan por deporte: ellos se organizaron y ahora ningún partido político puede “gobernar” sin el visto bueno de ellos. De los salvadoreños —porque son salvadoreños aunque nos duela— anónimos que bajo dos números o dos letras han puesto de rodillas al país entero.

¿Se imaginan qué pasaría si el resto de nosotros —los “buenos”— nos organizáramos?

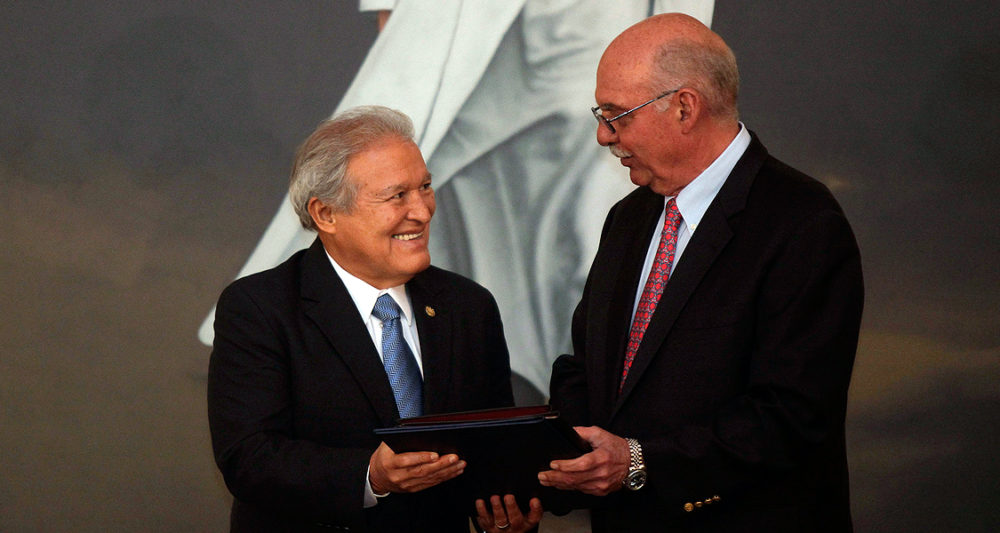

A 25 años después, al frente del Gobierno se sitúan los mismos que en su momento combatieron al Estado, los mismos que hace 25 años dejaron las armas y conquistaron con sangre una forma más refinada de lucha: la política. Los mismos que ahora celebran por lo alto una paz social que solo les pertenece a los que tienen el dinero para comprarla.

¿Se imaginan que los doctores se organizaran? ¿Se imaginan que los maestros se organizaran? ¿Se imaginan que las costureras se organizaran? ¿O que los zapateros? ¿O que los panaderos? ¿O que los estudiantes? ¿Se imaginan qué poder tendría la clase media si un día, de repente, nos diéramos cuenta que las calles también son nuestras y que tomárselas para exigirle al Gobierno no es un asunto de vagos sin oficio?

Ese mismo Gobierno hoy, en estos precisos momentos, está celebrando la paz cerrando calles sin avisar, contratando artistas que nada conocen de nuestra historia y haciendo esculturas horribles.

Ahora que lo pienso, todo eso es un buen homenaje a una paz horrible.

Aquellas primeras historias que escuché de niño me hicieron admirar sinceramente a mis papás, y a todos los adultos que vivieron y sobrevivieron. Y lo que es más: se reprodujeron, a pesar de no saber si aquello alguna vez iría a terminar.

Porque ellos sobrevivieron. ¿Sobreviviremos nosotros?

VoxBox.-